2024年2月17日 (土曜日)

奇抜な動物たち

(unique-duck.gif)

(curious-toucan.gif)

(inuwashi.gif)

(junko05.gif)

すべての動画を表示するまで

時間がかかります。

表示されない動画があったらブラウザの

リフレッシュボタンを

クリックしてください。

(big-fish.gif)

(usagi-cat.gif)

(cat-cosplay.gif)

(friendly-racoon.gif)

(clever-inko.gif)

(clever-karasu.gif)

(hiyoko-born.gif)

(suicide-crab.gif)

(junko11.jpg)

デンマンさん。。。、今日は ユニークで奇抜な動物たちを取り上げるのですか?

(kato3.gif)

そうです。。。かなり変わった動物たちです。。。まず、次の野生のトーキャン(toucan)を見てください。。。

(curious-toucan.gif)

上のクリップに出てくるトーキャン(toucan)は野生だとは思えない。。。たぶん、バナナを与えているのが飼い主ではないのか? 鳩のようにトーキャンを飼い慣らしたのではないか? 僕は、クリップを観ながらそう思ったのですよ。。。

オオハシ(toucan)

オオハシ科(おおはしか、学名 Ramphastidae)は、鳥類キツツキ目の科である。

オオハシ(大嘴)またはきょしちょう(巨嘴鳥)と総称される。

小型のものはチュウハシ(中嘴)とも呼ぶ。

中南米(カリブ諸島は除く)に生息する。

アルゼンチン北部、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、パナマ、ブラジル、フランス(仏領ギアナ)、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ南部。

形態

全長30–60cm。最大種はオニオオハシで全長66cm。

嘴は大型で、薄い角質で覆われ、中が中空で多数の骨質の支えがある。

嘴が大型化した原因については不明だが、細い枝の先にある果実を採食できる、警告色、個体識別に役立つなどの説がある。

最近の研究によると、オニオオハシでは、嘴内の微細な血管を通じ、体内の熱を逃がす「ラジエーター」の役割をしている。

生態

熱帯雨林に生息する。一部の種では夜間に樹洞の中で休む。

食性は植物食傾向の強い雑食で、主に果実を食べるが、昆虫、小型爬虫類、鳥類の卵や雛なども食べる。

樹洞に卵を産む。雌雄交代で抱卵する。育雛も雌雄共に行う。

出典: 「オオハシ科」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

日本ではあまり見られない変わった鳥を見たあとで、次は賢いカラスです。。。棒を使って、パイプの中にある餌をを突き出して食べるのです。。。

(clever-karasu.gif)

カラスは犬よりも頭がいいと言われているのです。。。

マジで。。。? 犬の方が頭が良さそうですけれど。。。

あのねぇ_、鳥って ちょっと見た目には脳みそが小さくて 犬のアタマの良さには及ばないと思うかも知れないけれど、意外にアタマがいいのです。。。例えば、次の鶏はオモチャのピアノを演奏します。。。

飼い主が特訓したのでしょうけれど、確かに、犬には こういう演奏はできないと思いますわァ〜。。。見たことがありません。。。

次は、とてもフレンドリーなラクーン(あらいぐま)です。。。

(friendly-racoon.gif)

野生のラクーンは、このようにフレンドリーではないのですよ。。。僕の知り合いの家で飼われていた黒猫は尻尾(しっぽ)をラクーンに喰いちぎられてしまった。。。

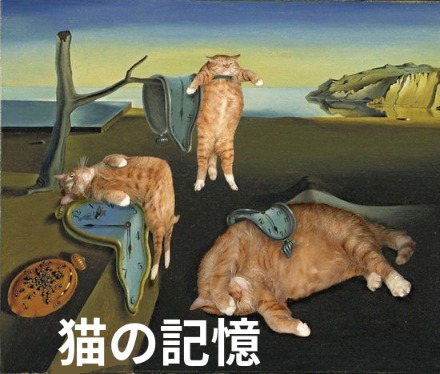

(catmemo2.jpg)

真由美ちゃんの下宿先のジョニーおじさんが飼っていた黒猫のマヤは真由美ちゃんが初めてバンクーバーにやってくる半年ほど前に ラクーンに襲われてシッポを半分喰いちぎられてしまったのですよ。

(raccoon80.jpg)

(raccooncat.jpg)

その時 ジョニーおじさんが棍棒を持ってラクーンを追い払わなかったら、命があったかどうかもわからない。

あらっ。。。 そういうことがあったのですか?

ジョニーおじさんはマヤを獣医さんのところにも連れて行った。 ギャングリーンになると、命にもかかわると言うので、シッポを全部切り取ることにしたのだそうです。 手術代だけで2000ドル近くも かかったそうですよ。

それほど高額なのですか?

保険をかけてなかったから、高かったのですよ。 しかし、ラクーンに襲われたことで恐怖に陥ったのか、ジョニーおじさんの姿を見ると マヤは逃げるようになってしまった。

あらっ。。。 うふふふふふ。。。 ラクーンとジョニーおじさんが仲間だと思い込んでしまったのですかァ~?

マヤは そう連想したようなのですよ。 だから、ますます人になつかなくなってしまった。

でも、私には よくなついてますわ。

だから、優しくしてくれる人間は猫でも解るのですよ。 猫も人を見るのですよ。。。真由美ちゃんは黒猫のマヤに気に入られたのですよ。

(blackcat5.jpg)

『猫の記憶』より

(2021年10月8日)

野生のラクーンって意外に凶暴なのですわねぇ〜。。。

見た目は、ちょっと可愛い感じなのだけれど、自分と同じぐらいの大きさの動物を襲いますよ。。。

アライグマ(racoon)

アライグマ (洗熊、浣熊、Procyon lotor) は、哺乳綱食肉目アライグマ科アライグマ属に分類される哺乳類。

アライグマ属に属する動物のうち最も広く分布している種である。

原産地はメキシコ、アメリカ合衆国、カナダ。これらの原産地では重要な狩猟獣となっている。

アメリカ合衆国、エルサルバドル、カナダ、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、パナマ北部、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコに自然分布。

分布の北限は18世紀にはアメリカ合衆国南部であったが、農地の拡大等によりカナダ南部まで北上している。

ヨーロッパには1930年代に毛皮獣として移入された。

ドイツやフランスなどのヨーロッパ諸国、旧ソ連のベラルーシやアゼルバイジャン、西インド諸島といった国々にも外来種として定着している。

日本では1962年に岐阜県で野生化が始まったとする説があり、その後1970年代に多く輸入・飼育されるようになり、それに伴って逃亡や放獣などによる野生化が各地で発生したとみられている。

生態

森林や湿地・農耕地、都市部などの、幅広い環境に生息する[3]。アメリカにおける都市部への生息範囲の拡大は顕著で、最初の都市部への定着報告は1920年代に始まり、ワシントンD.C、ニューヨーク、シカゴ、トロントなど各地の都市に拡大している。

夜行性。

自分で巣を掘ることはなく、他の動物が地中に掘った巣穴、木の洞、時には農家の納屋や物置などで休む。

四肢に水掻きはないが泳ぐことが可能で、後ろ足で立つこともでき、木登りもうまく立体的な行動をみせる。

行動圏は基本的に直径1-3キロメートルの範囲で、都市近郊に暮らす個体群は狭くなり、低い個体数密度では逆に拡大するといったように環境条件によって変化する。

オスの行動圏のほうが広く排他的で、その中に複数のメスの行動圏が共有している。

寒い地方に棲む個体は気温がマイナス4度以下になると冬ごもり(半冬眠)を行う。

これは真の冬眠とは異なるが、活動は大きく減退する。

雑食性で、両生類、爬虫類、魚類、鳥類(卵)、哺乳類(死骸を含む)、昆虫類、 甲殻類、その他の無脊椎動物、植物(果実など)と非常に幅広い食性を示す。

水生生物の中では、とくにザリガニ類を好む。

具体的に捕食対象となる生物は、両生類の場合はサンショウウオやカエル、昆虫を含む無脊椎動物の場合は甲虫、トンボ(幼虫・成虫とも)、バッタ、アリ、ハチ、水生カメムシ類、ミミズ、カタツムリなどで、魚類の場合はブラックバス、コイ、ナマズ、ウナギ、パイク、マスなどが挙げられる。

爬虫類はあまり捕食しないが、まれにヘビやトカゲを食べることがあり、変わったところではウミガメの卵を餌とする事例もある。

海岸沿いに生息するアライグマは、二枚貝(カキやイガイ)、エビ、カニ、ウニなどを食べ、テキサス州のメキシコ湾近辺ではシオマネキを主食としている。

齧歯類を捕食することもあり、ときにはイノシシやシカの死骸を食べる姿も観察されている。

また、人間の居住地近くでは、生ごみを利用するアライグマもいる。

英語圏では、ゴミを漁る様子と、パンダに似た色模様から、trash panda(ゴミパンダ)の俗称がある。

ちなみに、アライグマを罠で捕獲する際の誘引餌には、スナック菓子(キャラメルコーン)やマヨネーズ、揚げパンといった人間の食べ物を用いがま二本脚で歩き持っていくこともある。

和名は、視覚があまりよくなく、また掌の触覚が非常によく発達しており、前足を水中に突っ込んで獲物を探る姿が手を洗っているように見えることから。

種小名lotorは、ラテン語で「洗うもの」の意。

よく知られているものを水につけて洗うような行動は、水辺で獲物を捕るという通常の行為が飼育下などの抑制された環境下で発現したものか、また水が無くとも乾燥した食物をこする行動が報告されていることから、「洗う」というよりは「手で物を感じる」ことに関連があるようである。

雌は1歳、雄は2歳で成熟し、2歳以上の妊娠率はほぼ100%といわれている。

繁殖期は広域分布するため地域変異が大きく、アメリカ合衆国では12月から8月で主に2 – 3月に交尾を行う。

妊娠期間は60 – 73日。1 – 7頭(主に3 – 4頭)の幼獣を生む。

1度目の繁殖に失敗しても2度目の発情が存在し、その場合は夏に出産する。

それぞれ個別の縄張りを持つ複数の雄がその縄張りと交差する行動範囲(雄の縄張りとは不一致)を持つ複数の雌と交尾出産する多夫多妻制であり従来一夫多妻と言われていたのは雄の縄張りと交差することなくむしろレアケースとして雄の縄張り内に雌の行動範囲が限定された場合に限られている、雌が子育てをする。

ピューマ・コヨーテ・オオカミ・クマ・クズリ・ワシミミズク・アメリカワニ・ミシシッピワニなどの天敵は一応存在するものの、アライグマにとって最も脅威となる生物は人間である。

アイオワ州における事例では、死因の判明しているアライグマのうち、78%が狩猟や駆除、10%が交通事故によって死亡していた。

寿命は最も長いもので野生下では13-16年、飼育下では22.5年という記録があり、幼獣の死亡率も低い。

ただし、北米など狩猟が行われている地域の野生個体群の平均年齢は2歳以下とされる。

人間との関わり

北米大陸では経済的に最も重要な狩猟対象となっており、毛皮はヨーロッパへも輸出されてきた。

アメリカの国民的英雄であるデイヴィッド・クロケットを題材にしたテレビドラマが1950年代に放映された際、彼の愛用していたアライグマの毛皮から作られたスキン・キャップ(皮の帽子)が、当時のアメリカの子どもたちのあいだで大ヒットした。

この流行によって、多くのアライグマが狩猟され、一時的に数を減らしてしまうまでに至った。

日本国内でもアライグマの毛皮を用いた製品は「ラクーン」と表示され、広く流通している(ただし、タヌキの毛皮が同じ名前で流通することがあり、問題視されている)。

アライグマの肉はジビエとして提供されることもある。

出典: 「アライグマ」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

次は、魚を上手に取り上げるイヌワシです。。。

(inuwashi.gif)

あらっ。。。ずいぶんと見事に魚をつかまえるのですわねぇ〜。。。

イヌワシは鷹の仲間だけれど、昔から「狩りの名人」として知られていたので、イヌワシを飼い馴してもっぱら鷹狩に使われたのですよ。。。

鷹狩

鷹狩(たかがり hawking)は、飼いならした鷹を山野に放って行う狩猟の一種。

鷹狩でいう「鷹」とは猛禽類の総称のことである。

タカ科のイヌワシ、オオタカ、ハイタカ、およびハヤブサ科のハヤブサ等を訓練し、鳥類や哺乳類(兎・狼・狐など)を捕らえさせ、餌とすりかえる。

鷹野、放鷹とも言う。

こうして鷹を扱う人間は、鷹匠(たかじょう)と呼ばれる。

(hawker11.jpg)

日本語の古語においては鳥狩(とがり)、鷹田、放鷹、鷹野などとも称する。

また、鷹を訓練する場所は鷹場(たかば)と称される。

鷹狩はアジアの遊牧民の間で発達した狩猟法である。

紀元前3000年から紀元前2000年ごろの中央アジアないしモンゴル高原が起源と考えられているが、発祥地と年代について定説はない。

(hawker90.jpg)

アッシリア王サルゴン2世の時代(紀元前722-705)になると明らかな証拠が存在する。

中国では周の時代、紀元前680年ごろに鷹狩りの存在が確認できる。

ヨーロッパには紀元400年ごろ、フン族とアラン人の侵入の際に持ち込まれたと考えられている。

神聖ローマ帝国のフリードリヒ2世(1194-1250)は鷹狩りに深い造詣を持ち、さらに十字軍遠征の際に中東の鷹狩りについて書かれた解説書をラテン語に翻訳している。

フリードリヒ2世は『De arte venandi cum avibus(鳥類を利用した狩猟技術)』という鷹狩りの研究書を書いており、この書は鷹狩りについて包括的にまとめた初めての書であるだけでなく、鳥類学と動物学の発展にも大きく寄与している。

歴史的に鷹狩りは中世貴族の娯楽または権威の象徴であり、時間、金銭、空間などが必要とされることから貴族階級や富裕層に制限されてきた。

鷹は黄金よりも高額で取引されることもあり、豪胆公フィリップの息子ジャンがオスマン帝国に囚われたときには、バヤズィト1世は身代金として20万枚の金貨の申し出を断り、12頭のシロハヤブサを要求している。

近代以前は、東は日本、西はアイルランド、モロッコ、北はモンゴル、スカンディナヴィア、南はインドに至るユーラシア/北アフリカ全域で各地方独特の鷹狩文化が開花した。

現代では、かつて盛行したインドやイランで絶滅しかけている反面、南北アメリカおよび南アフリカでも行われている。

日本の鷹狩り

古代

日本では支配者の狩猟活動は権威の象徴的な意味を持ち、古墳時代の埴輪には手に鷹を乗せたものも存在する。

日本における鷹狩りのもっと古い記録は日本書紀の仁徳天皇の時代(355年)に鷹狩が行われ多くの雉を捕ったとある。

その鷹を調教したのは百済の帰化人・酒君(さけのきみ)だというから、日本の鷹狩文化は大陸から伝えられた文化のひとつであったことがうかがえる。

タカを調教する鷹甘部(たかかいべ:鷹飼部)が置かれたという記録がある。

天皇の鷹狩をつかさどる役職として放鷹司(大宝令)/主鷹司(養老令)が置かれたが、鷹狩は朝廷や貴族の猟であり団体行動を行う軍事訓練としての側面もあった。

古代には専門職としての鷹匠が生まれるとともに、獲物の減少を防ぐため禁野(きんや)という一般の出入りを制限する禁猟区が設けられた。

正倉院に放鷹司関係文書が残っており、長屋王邸跡から鷹狩に関連する木簡が出土している。

平安時代に入ると新設の蔵人所にも鷹飼が置かれ、主鷹司が天皇の鷹狩を、蔵人所が贄調達のための鷹狩を管轄するようになる。

だが、仏教の殺生禁止の思想の広まりにより鷹狩に否定的な考えが生まれて鷹の飼育や鷹狩に対する規制が取られるようになり、清和天皇は真雅や藤原良相の助言を受け入れる形で、貞観2年(860年)に主鷹司の廃止と蔵人所の鷹飼の職の廃止が行われ、以降鷹の飼育に関する規制が強化された。

次の陽成天皇の元慶6年(882年)に蔵人所の鷹飼のみ復活され、蔵人所が鷹狩を管掌する。

奈良時代の愛好者としては大伴家持や橘奈良麻呂が知られ、平安時代においては、初期の桓武天皇、嵯峨天皇、陽成天皇、光孝天皇、宇多天皇、醍醐天皇らとその子孫は鷹狩を好んだ。

嵯峨天皇は鷹狩に関する漢詩を残しているほか、技術書として『新修鷹経』を編纂させている(818年)。

現存する鷹狩技術のテキストとしては世界で2番目に古い。

中期以降においても、一条天皇、白河天皇などの愛好者が現れたが、天皇自身よりも貴族層による鷹狩が主流となる。

坂上田村麻呂、在原行平、在原業平は鷹狩の名手としても知られ、源信は鷹狩の途中で事故死したと伝えられている。

鷹狩は文学の題材ともなり、『伊勢物語』、『源氏物語』、『今昔物語』等に鷹狩にまつわるエピソードがある。

和歌の世界においては、鷹狩は「大鷹狩」と「小鷹狩」に分けられ、中世にいたるまで歌題の一つであった。

「大鷹狩」は冬の歌語であり、「小鷹狩」は秋の歌語である。

古代の鷹狩は仏教の殺生禁止の思想と神道における贄献上の思想(天皇についてはこれに王土王臣思想が加わる)のせめぎ合いの中で規制と緩和が繰り返されてきたが、最終的には天皇と一部貴族による特権とされるようになった。

また、鷹狩の規制は鷹の飼育や狩りで生活をしてきた蝦夷の生活を圧迫し、平安時代前期の蝦夷の反乱を原因の一つになったとする見方もある。

近現代

明治維新後、鷹狩は大名特権から自由化され、1892年の「狩猟規則」および1895年の「狩猟法」で9年間免許制の下に置かれた。

1901年の改正「狩猟法」以後、狩猟対象鳥獣種・数と狩猟期間・場所の一般規制のみを受ける自由猟法として今日に至る。

明治天皇の意により、宮内省式部職の下で公儀鷹匠の雇用・育成も図られたが、第二次世界大戦後、宮内庁による実猟は中絶した。

宮内省鷹匠の技術は、村越仙太郎(1857? – 1937年)・花見薫(1910 – 2002年)ら、退職した宮内省/宮内庁の公務員的鷹匠により有志に伝えられたとされるが決定的根拠に欠ける。

現在活動している鷹狩従事者(松原英俊を除く)の多くが個人の趣味である。

近代の民間団体としては、中西悟堂も発起人に名を連ねた日本放鷹倶楽部(1936年)があった。

村越に師事した丹羽有得(1901 – 1993年)の門下からは日本鷹狩文化保存会、森覚之丞研究会、吉田流鷹狩協会など、花見薫の門下からは日本放鷹協会が結成されている。

大原総一郎が丹羽を招聘して設立した日本鷹狩クラブは、大原の没後の1982年に改組・改名され、日本ワシタカ研究センターとなっている。

2000年代に入ると鷹のペット需要が高まり、これまでと異なる類いの鷹匠が誕生する中で石橋美里が挙げられる。

明治以降(東北)

一方、明治以降、東北地方において、当初士族層・一定の資力のある農民・マタギの間でクマタカによる雪山の鷹狩が広がりを見せた。

クマタカの飼育自体は鎌倉時代から見られ(古今著聞集)、中世の鷹書においても「角鷹」への言及が見られる。

東北地方の「鷹使い」の起源は明らかでなく、幕末以前に遡る見方もあるが、用具とその名称に共通・類似するものがあることから、武士の鷹狩が土着化したものと見られる。

名手として知られた三浦恒吉(1863 – 1938年)は、院内の伝助なる人物の流れを汲むが、旧戸沢藩鷹匠家の佐々木甚助とも親交があった。

東北地方の「鷹使い」は生業鷹匠として発展したが、第二次世界大戦後の経済状況の変化で急速に衰亡し、武田宇市郎(1915-1992)の没後、現在では沓沢朝治の下で1年間学んだ松原英俊がいる。

(hawker20.jpg)

初回放送日: 2023年6月30日

山形・月山。50年近く、クマタカと狩りに出る暮らしを続けてきた孤高の鷹匠。

数百年の伝統が危機に瀕するなか、都会から弟子入りを志願する高校生女子が。

厳冬の記録。

孤高の鷹匠、松原英俊。

月山を望む山形の里で“森の王者”と呼ばれるクマタカと狩りに出る生活を50年近く送ってきた。

だが数年前、脳卒中を患い、左目も失明。さらにクマタカが老衰、数百年続くタカ狩りの伝統は消滅の危機に。

そこに都会から弟子入りを志願する高校生女子がやって来た。

松原は別種のタカで、狩りの極意を伝えようとするが…。

厳冬の日々、タカ狩りに魂を燃やす姿を4Kの圧倒的映像美で描く。

【語り・手嶌葵】

『鷹を継ぐもの』より

出典: 「鷹狩」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

あらっ。。。随分古くから鷹を使った猟が行われていたのですわねぇ〜。。。

紀元前2000年頃にモンゴルで鷹狩が始まったと言うのだから、確かに古くからタカを飼い馴らして狩りに使ったんですよ。。。

ところで、鷹(タカ)と似たような鳥で鷲(ワシ)がいますよねぇ〜。。。いったい、どう違うのですか?

実は、僕もそういう疑問を持っていたのですよ。。。調べてみました。。。

鷹

(hawker29.jpg)

鷹(たか)とは、タカ目タカ科に属する鳥のうち比較的小さめのものを指す通称で、鳥類の一種である。

オオタカ、ハイタカ、クマタカなどの種がいる。

タカ科に分類される種にて比較的大きいものをワシ(鷲,Eagle)、小さめのものをタカ(鷹, Hawk)と呼び分けているが、明確な区別ではなく慣習に従って呼び分けているに過ぎない。

また大きさからも明確に分けられているわけでもない。

例えばクマタカはタカ科の中でも大型の種であり大きさからはワシ類といえるし、カンムリワシは大きさはノスリ程度であるからタカ類といってもおかしくない。

人間との関わり

縄文時代の遺跡からはタカ類の骨が発掘されており、当時は人間の食料であったと考えられている。

鷹の糞は「鷹矢白」(たかのくそ)として、医薬品として用いられたことが平安時代の医薬書である『本草和名』(ほんぞうわみょう)に記載されている。

鷹の羽などが、家紋として使用されている。

1996年(平成8年)3月28日発売の1000円普通切手の意匠に雪村周継の『松鷹図』が採用された。

タカ科及びハヤブサ科の鳥は優れた狩猟の能力をもつため、古くから多くの国で厳しい訓練を施したうえで鷹狩に使われてきた。

鷹狩では狩りによって鳥の種類が使い分けられた。

モンゴルや中央アジアの遊牧民の間では「鷹」という言葉が力ある者の象徴として人名に用いられた。

トゥグリル・ベグの「トゥグリル」やオン・ハンの本名「トグリル」はいずれも鷹という意味である。

イソップ寓話には『鷹と矢』という話がある。

内容は、ある鷹が獲物の兎を狙おうと岩の上から目を凝らしていた。そこへ物陰に潜んでいた射手が矢を鷹目がけて放った。矢は心臓に突き刺さり鷹は倒れた。虫の息の鷹が矢の矢羽根を見ると、矢羽根は鷹の羽で作られていた、というもので「己を滅ぼす者は己である」といった教訓を導く話となっている。

(hawker21.jpg)

長野県では昔、タカの捕獲が盛んだった。タカの巣から幼鳥などを捕獲したので「巣場」がつく地名がみられる。森巣場、右京巣場、日向巣場、麦草巣場、六助巣場、抜井巣場、善右衛門巣場、原小屋巣場、などである。

また、タカの眼球やタカの爪を煎じて飲むという伝統風習が長野県阿智村や喬木村にあった。

鵜や鷹が獲物を探す様子に例えて、少しも見逃さずものを探し求める様子や、その目つきを表す慣用句に「鵜の目鷹の目」というのがある。

鳥の一般名

鷹 (たか、タカ科)

鳶 (とび、タカ科)

鷲 (わし、タカ科)

隼・鶻 (はやぶさ、ハヤブサ科)

鴉・烏 (からす、カラス科)

雀 (すずめ、スズメ科)

燕 (つばめ、ツバメ科)

鶴 (つる、ツル科)

鳩 (はと、ハト科)

梟 (ふくろう、フクロウ科)

鴨 (かも、カモ科)

雁 (がん、カモ科)

雉 (きじ、キジ科)

鶏 (にわとり、キジ科)

出典: 「鷹」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

比較的大きいものをワシ(鷲,Eagle)、小さめのものをタカ(鷹, Hawk)と呼び分けているのですわねぇ〜。。。

明確な区別ではなく慣習に従って呼び分けているに過ぎない、と言うのですよ。。。また大きさからも明確に分けられない、と言うのです。。。

そう言われると なんだか混乱しますわねぇ〜。。。

例えば、クマタカはタカ科の中でも大型の種であり大きさからはワシ類と言えるし、カンムリワシは大きさはノスリ程度で、タカ類と言ってもおかしくない、というのです。。。

ところで、イヌワシと呼ばれるワシは大型の鷲ですかァ〜?

羽根を広げると2メートル50センチにもなるそうです。。。羊や、ヤギや、時には狼も襲うことがあるそうですよ。。。

(hawker29.jpg)

(hawker30.jpg)

(hawker31.jpg)

羊や、ヤギや、時には狼も襲うことがある、というのはすごいですわねぇ〜。。。

稀には人間も襲うというのだから’、ジュンコさんも気をつけないといけませんよ。。。では、次はカニが自殺するのを見てください。。。

(suicide-crab.gif)

あらっ。。。普通、動物は火を嫌うでしょう!?。。。このカニは自分から火の中に入っていきましたねぇ〜。。。

たぶん、これまでの生涯で一度も火を見たことがなかったのですよ。。。

でも、熱いから ビックリして たまらずに飛び出してくるでしょう!。。。でも、このカニはまるで感覚が麻痺したようにじっとしたままで焼死してしまったようですわねぇ〜。。。それまでに、マジで火を見たことがなかったのでしょうか?

多分見たこがなかったのでしょう! あまりの熱さにショック死したのですよ。。。

信じられませんわ。。。

人間以外に動物が自殺することがあるのか? 調べてみましたよ。。。

人間以外に自殺をする動物はいますか?

ネズミとかレミングの自殺はガセです。

哺乳類で自殺を行うものは人間以外には知られていません。

(例外的な状況で、自殺に見えなくも無い行動を取ることはありえますが。)

一方、社会性昆虫の中には自己犠牲的な行動を取るものがいくつもいます。

例えば、ミツバチの類は一刺しで針が内臓ごと抜けるので死にます。

また、Suicide boming ant(自爆アリ)の兵隊アリは自爆して毒液を撒き散らすことが知られています。

ただし、これらについては当事者達に自殺という意思があるわけではなく、あくまでプログラムに沿った死だと考えられるので、人間の自殺とは多少異なります。

社会性昆虫は女王以外は子孫を残さないワーカーです。

女王を守ることがそのまま自分の遺伝子を後世に残す手段なので、自殺してでも女王を守るという戦略が進化しうるのです。

逆に言うと、生殖と労働を行う個体が分かれていない普通の生物では、理論上、絶対に自殺という行動は進化しません。

なぜなら、自殺するような本能を持つ個体は子孫を残せないために、すぐにその本能を持つ系統が絶えてしまうからです。

人間は今のところ、そういった自然(あるいは人為)淘汰から解放されたおそらく唯一の生物なので、自らの意思での自殺は人間の特権とも言えます。

(laugh16.gif)

(bare02b.gif)

ですってぇ~。。。

あなたも上のカニのように火の中に入って自殺しないでくださいね。

想像しただけでも熱すぎますわァ〜。。。

ええっ。。。「そんなことは どうでもいいから、他に何か面白いことを話せ!」

あなたは、そのように わたしにご命令なさるのですかァ~?

分かりましたわ。。。

じゃあ、ホログラムを使った面白い動画をお見せしますわァ〜。。。

「面白いけれど、それだけじゃつまらん。他に何か面白いことを話せ!」

貴方が 更に そう言うのでしたら、ワンワンちゃんの面白い動画をお目にかけますわ。。。

ワンワンちゃんが人間の言葉をしゃべります!

(dog810.jpg)

ええっ。。。? 「そんな馬鹿バカしい動画など、どうでもいいから、何か他に面白い話をしろ!」

あなたなは、また そのような命令口調で わたしに強要するのですか?

わかりましたわァ。。。

では、たまには日本の歴史の話も読んでみてくださいなァ。

日本の古代史にも、興味深い不思議な、面白いお話がありますわァ。

次の記事から興味があるものをお読みくださいねぇ~。。。

同腹の兄弟ではなかった。

どうして残っていないの?

日本人でないの?

藤原氏のバイブルとは?

ところで、他にも面白い記事がたくさんあります。

興味のある方は次の記事も読んでみてくださいね。

(sunwind2.gif)

(sylvie500.jpg)

(miya08.jpg)

(teacher9.jpg)

(ken203h.jpg)

とにかく、今日も一日楽しく愉快に

ネットサーフィンしましょう。

じゃあね。バーィ。

(hand.gif)

(spacer.gif+betty5de.gif)

(hiroy2.png+betty5d.gif)

『スパマー HIRO 中野 悪徳業者』

(surfin2.gif)

ィ~ハァ~♪~!

メチャ面白い、

ためになる関連記事

■ “JAGEL – Soft Japanese Bagel”

(linger65.gif)

下着・ランジェリーを見つけませんか?』

(beach02.jpg)

(rengfire.jpg)

(byebye.gif)